В декабре Федеральный центр «Агроэкспорт» провел стратегическую сессию «Российский агроэкспорт 2020-2021. Ключевые инструменты продвижения и позиционирования российской продукции АПК на внешних рынках». Представители отраслевых ведомств и ассоциаций, крупных компаний-экспортеров в онлайн-режиме обсудили результаты российского агроэкспорта в текущем году, сложившиеся тенденции и возникающие риски, а также поделились прогнозами и ожиданиями на 2021 год.

Пандемия проверяет на устойчивость и надежность

– Обстоятельства текущего года, с одной стороны, открывают новые возможности, с другой – несут определенные риски. Пандемия сделала 2020 год непростым, карантинные меры изменили нашу жизнь и напомнили о том, какое важное значение имеет устойчивость сельхозпроизводства, а также хорошо выстроенные и надежные каналы поставок продовольствия на мировом рынке, – считает заместитель министра сельского хозяйства России Сергей Левин. – Многие страны весь год увеличивали свои запасы и стратегические резервы. При этом российский АПК продемонстрировал устойчивость и надежность своей работы. Пандемия все же не отменила тех глобальных тенденций, которые складывались на протяжении последних десятилетий: рост населения Земли, потепление климата, урбанизация, увеличение среднего класса в развивающихся странах. Эти факторы увеличивают спрос продовольствия, но при этом создают риски для сельхозпроизводства во многих регионах. В этих условиях мы должны активно искать ниши на мировом рынке и повышать конкурентоспособность своей продукции.

Для достижения этих целей, говорит замминистра, в 2020 году Минсельхоз начал создавать систему знаний и компетенций в области внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности в сфере АПК. Был разработан ряд комплексных стратегий повышения конкурентоспособности приоритетных групп экспорта, которые позволяют принимать взвешенные решения в изменяющихся условиях. Необходимо также усиливать взаимодействие между государством и бизнесом.

Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов отмечает, что в нынешнем году произошла трансформация федерального проекта «Экспорт продукции АПК»: планы стали более реалистичными, умеренными, рациональными. И это позволяет думать об экспорте не в соревновательном ключе, а о том, как сделать присутствие на рынке уверенным, устойчивым, как закрепиться и сделать так, чтобы продажи за рубеж благоприятно влияли на внутренний инвестиционный климат и продовольственную безопасность нашей страны.

– В течение 2020 года мировые тренды были противоречивыми. Страны по-разному реагировали на пандемию: одни закрывали свои рынки, другие, например Латинская Америка, наоборот, открывали. По оценке ФАО ООН, российский агроэкспорт продемонстрировал хорошую устойчивость в период пандемии, тем не менее, организация рекомендует нашей стране разумный протекционизм, а компаниям – пробовать разные каналы продаж, расширять и моделировать различные цепочки поставок, чтобы сохранить свою устойчивость на мировом рынке, – подчеркивает Краснов.

Директор центра компетенций в АПК КПМГ Илья Строкин, говоря об основных макроэкономических трендах уходящего года, отмечает, что из-за пандемии общемировое падение ВВП составило 5%. Это значительный удар по мировой экономике, но в целом есть неплохой прогноз ее восстановления, которое будет пусть не таким скорым, но уверенным и устойчивым. По словам Строкина, сельское хозяйство и пищевая промышленность, на первый взгляд, не пострадали от пандемии, но это лишь отложенный эффект:

– Уже сегодня мы видим, как идет изменение спроса. С точки зрения сырья эффекта еще нет, посмотрим на статистику следующего года. А вот в хореке отмечается большой провал: люди сидят дома, меняется менталитет – становится модным готовить самим. Появляются и становятся популярными новые форматы питания – dark kitchen, «призрачные кухни» (доставка). Люди понимают, что это наиболее выгодно. В ритейле падения не видим, но изменяется продуктовая корзина, в сторону более нишевых товаров. Потребители стараются делать покупки чаще в небольших магазинах у дома, в которых, с одной стороны, меньше людей, а значит меньше шансов заразиться, а с другой стороны, более качественные товары, чем в гипермаркетах. В продуктах питания начинают ценить позитивное влияние на иммунитет. Стали покупать меньше упакованных продуктов, а фокусироваться на фреш, которые создают благоприятный фон для здоровья. Сегодня очевидно развитие онлайн-торговли. Одним словом, появился новый потребитель. Исходя из этого нужно выстраивать бизнес и экспорт.

Таким образом, резюмирует Илья Строкин, три направления будут в тренде: приоритет продовольственной безопасности государств, формирование у потребителей ценности продуктов питания и их влияния на иммунитет, а также цифровизация торговли. Причем эти аспекты универсальны и применимы ко всем рынкам.

Руководитель программ Всемирного банка в РФ Кристофер Миллер рекомендует три вещи держать в уме, когда думаем о трендах:

– Первое: единственная уверенность – в неуверенности. Можем планировать что угодно, но вокруг нас есть факторы неопределенности. Например, год назад много чего намечали, но случился коронавирус… Второе: тренды несут за собой много изменений: на уровне продукта, компаний, продаж. В целом агропром не пострадал от пандемии, но есть победители и неудачники. И этот разрыв в будущем году будет только ускоряться. Третье: рост продаж неравномерный, пандемия ускорила уже происходящие перемены. В 2021-2022 годы, когда факторы конкурентоспособности станут определяющими, даже самой маленькой фирме нужно стать цифровой интегрированной компанией с более качественным продуктом и надежной цифровой связью с потребителями.

Михаил Магрилов, руководитель практики по оказанию услуг госорганам и общественному сектору PwC в России, также подчеркивает важность цифровизации как одного из главных мировых трендов:

– Что помогает бизнесу расти быстрее: проникновение мобильных устройств и платежей; продвинутая логистическая система в целом и последняя миля в частности – доставка до дома (как это сделала Amazon); расширение спектра смарт-устройств; электронная торговля через соцсети.

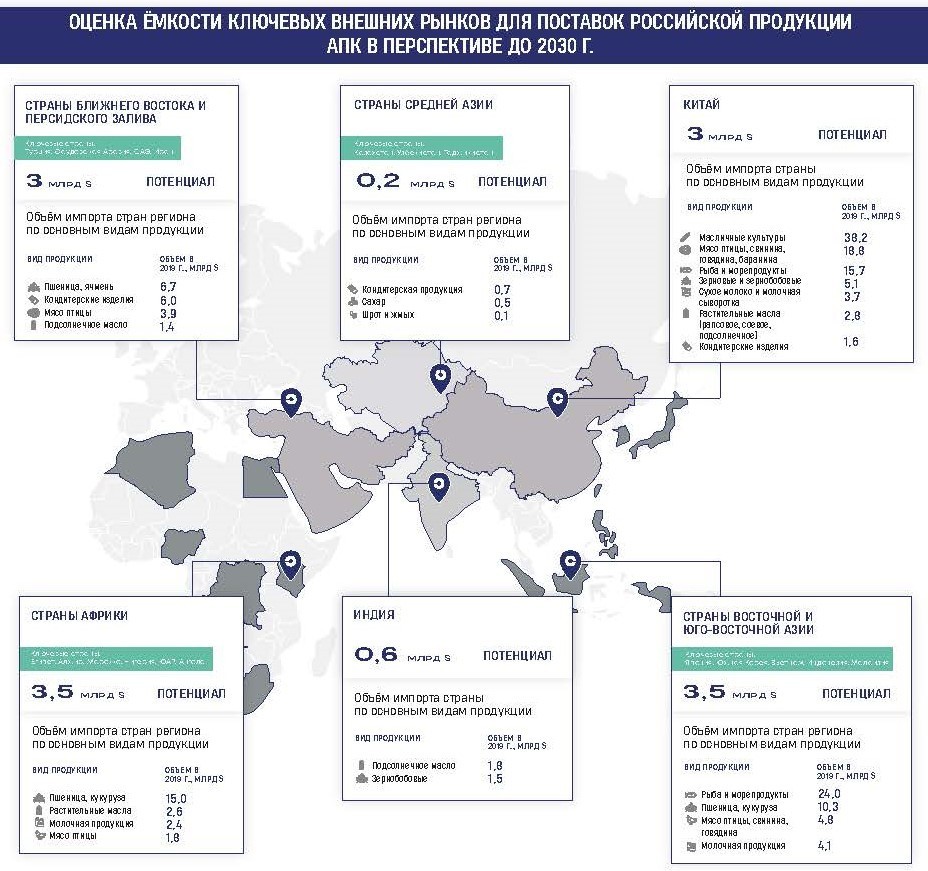

Ключевыми рынками для России эксперты называют Африку, Азию, Ближний Восток. И хотя некоторые государства вместо ограничений, напротив, вводят стимулирующие меры – например, Индия сократила пошлину на импорт пальмового масла, многие страны усилили протекционизм в отношении собственных сельскохозяйственных рынков. В этой ситуации надо подключать «тяжелую артиллерию» – дипломатию, считает президент компании «Agrifood Strategies» Альберт Давлеев:

– Мировой банк оценил перспективы производства мяса. Кризис на рынке кормовых, зерновых и масличных культур сохранится в мире как минимум на ближайшие три года. Вызов, касающийся удорожания себестоимости, будет равен для всех производителей в мире. И для тех, кто их выращивает, и тех, кто импортирует основные кормовые источники. Второй вывод: ближайшие 2-3 года будут характеризоваться большой волатильностью цен.

Covid-19 ограничил экспорт крупнейших стран-поставщиков и дал возможность местным производителям нарастить производство. Таким образом, мировая торговля будет замедляться. В этой ситуации помимо работы по открытию новых рынков необходимы серьезные политические шаги по интеграции в мировую торговлю и создание новых торговых блоков.

Сибирь – восходящая звезда отечественного земледелия

Зерно – главное направление российского агроэкспорта. В первой половине 2021 года из-за вводимых ограничений ожидается краткосрочное снижение объемов вывоза зерна, но в дальнейшем оно все равно будет предлагаться на рынке, т.к. дефицита пшеницы в стране нет, делится прогнозами председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

При этом эксперт отмечает, что в нынешнем сложном уникальном году зернопроизводители столкнулись с засухой и климатическими катаклизмами. И, к сожалению, исследования говорят о том, что это не разовое явление, а будет продолжаться:

– Рекордно тонкий слой льда в Арктике и Антарктике говорит о потеплении, центр жизнедеятельности смещается от экватора в сторону полюсов и южные регионы в скором времени могут оказаться без влаги. И это будет ограничивать урожайность. Имеет смысл уже сейчас прорабатывать там дополнительные меры по мелиорации. Либо будет, как в текущем году – центр продуктивности сместился в ЦФО и Поволжье с перспективой наращивания доли Сибири и Урала. Я уже как-то говорил, что на сегодняшний день Сибирь – восходящая звезда отечественного земледелия. Судя по всему, мы к этому и идем. Это нужно понимать и вовремя выстраивать логистические цепочки. Это узкое звено.

Несмотря на рекордный урожай в 2020 году, России требуется еще больше товарной базы, еще больший урожай, чтобы удовлетворить внутреннюю потребность и насытить внешние рынки, считает Эдуард Зернин.

– Последние пять лет мы являемся безусловными лидерами в экспорте пшеницы. Это хорошо, греет нашу душу, но это еще и большая ответственность. Что нам говорят другие страны? Если вы стали лидерами, то отвечайте за свои поставки, их стабильность. 15 декабря был египетский тендер – цены взлетели на 6-7 долларов, при этом российское зерно сразу оказалось неконкурентным. Поэтому говорить, что во второй половине сезона мы сможем обеспечивать стабильность, как в первую половину, уже не приходится. Мы сделали рывок, и некоторые «коллеги по цеху» просили нас притормозить. Надо общаться напрямую, сделать бизнес устойчивым, саморегулируемым. Для нас укор, что государство в него вмешалось.

Также руководитель Союза экспортеров зерна отмечает, что перспективно экспортировать ячмень в Китай, где не хватает кормов и уже продовольственный закупают на фураж, и нужно открывать экспорт ячменя отдельно от зерновой группы.

Заместитель генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» Ксения Боломатова считает, что важно познакомить зарубежных потребителей с качеством российского зерна, поэтому ОЗК выходит напрямую на импортеров, организует бизнес-миссии в перспективные регионы:

– В сезоне 19/20 Группа ОЗК заняла 5 место в списке крупнейших экспортеров зерна из России с долей рынка 6,5%, экспортировав рекордный объем зерна: 2,7 млн тонн против 1,2 млн тонн за сезон 18/19. Группа ОЗК существенно увеличила долю прямых поставок в адрес Египта и Турции, открыла рынок Иордании. В текущем сезоне 20/21 мы продолжаем работу по интенсификации освоения новых рынков, планируем сохранить достигнутые объемы экспорта. Смотрим на рынок Японии – там нет никаких фитосанитарных ограничений на наше зерно, но мукомолы не просят трейдеров закупать российское сырье. Планируем организовать туда бизнес-миссию следующим летом. Также нацелены на рынок Ирака и Алжира. В Ираке ограничения связаны с тем, что местные переработчики сомневаются в мукомольных качествах российской пшеницы. Россельхознадзор знает, как с этим работать: отправляются пробные партии, исследуются и т.д. Так был открыт рынок Саудовской Аравии. Скоро будем туда поставлять. А вот с Алжиром труднее: там одно ограничение снято, другое введено. Если местные производители признают высокое качество пшеницы и она будет конкурентной по цене – это будет способствовать снятию ограничений.

Снижение логистических затрат – второе направление работы ОЗК. В настоящее время строится глубоководный зерновой терминал, который послужит увеличению мощности перевалки и конкурентоспособности российского зерна. Также компания рассматривает вложения в инфраструктуру, в том числе на зарубежных рынках.

На Китай надейся, а глобус изучай!

К началу декабря объем российского агроэкспорта составил 26,5 млрд долларов и по итогам текущего года, согласно прогнозу, превысит 28 млрд долларов, приводит статистику Дмитрий Краснов. Российские продукты поставлялись в 157 стран, и первое место среди импортеров занимает Китай с долей 13,9%.

– Китай – один из самых перспективных и быстрорастущих рынков для нашего агроэкспорта. По нашим прогнозам, к 2030 году у российских производителей есть реальная возможность удвоить экспорт сельхозпродукции на этот рынок. Россия поставляет широкий ассортимент продукции: рыба и морепродукты, мясо птицы, говядина, кондитерские изделия и другое. С момента открытия китайского рынка для российских производителей страна вышла на первое место в структуре российского экспорта мяса птицы с долей 64% в 2020 году. В основном мы поставляем субпродукты, куриные крылышки и лапки, которые не потребляются в России. В нынешнем же году Россия получила право поставлять в Китай и говядину (кроме субпродуктов). Кроме того, Россия увеличивает свое присутствие на китайском рынке шоколадных кондитерских изделий. В 2020-м Россия уверенно сохраняет лидирующие позиции в данной категории, укрепив свое присутствие на рынке до 27,6%, а также вырвалась в лидеры среди стран-экспортеров соевого масла в Китай с долей 32%, оставив позади и Аргентину, и Бразилию, – озвучил данные по итогам уходящего года руководитель «Агроэкспорта».

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов уверен, что высокая зависимость от китайского рынка чревата серьезными рисками, поэтому необходимо расширять географию поставок и ассортимент продукции.

– На сегодняшний момент экспорт российской птицеводческой продукции составил более 270 тыс. тонн, из которых 137 тыс. тонн пришлись на Китай, т.е. более 50% всего экспорта и более 63% экспорта в страны дальнего зарубежья. Насколько это хорошо для нашего экспорта? С одной стороны, такая ситуация подвержена политическим рискам. С другой – эпизоотическим.

Сергей Лахтюхов предлагает обратить внимание на такие факты: доля Китая в бразильском экспорте составляет всего 14%, в польском – 4%. При этом Бразилия поставляет птицеводческую продукцию в 163 страны, Польша – в 100. И в случае закрытия одного рынка, на странах-экспортерах это особо не скажется. Если же Россия потеряет импортера с 50-%-ной долей рынка, это серьезный риск. Поэтому необходимо диверсифицировать экспорт, открывать новые страны, новые рынки. Прежде всего в Юго-Восточной Азии, такие как Сингапур, Япония.

ГАП «Ресурс», крупнейший российский экспортер мяса птицы, делает акцент на развитие более широкой географии поставок, не рассматривает КНР как единственного импортера, подтвердил директор по продажам и стратегическому развитию Дмитрий Антонов:

– Группа агропредприятий «Ресурс» сохраняет лидерство среди российских экспортеров мяса птицы с 2012 года. За 11 месяцев текущего года мы отправили на экспорт более 107,5 тысячи тонн мяса. Если говорить о новых направлениях, то в 2020-м году ГАП «Ресурс» стала первым отечественным производителем в сегменте птицеводства, экспортировавшим продукцию на Филиппины, также мы активизировали взаимодействие со странами Африки, начали поставки на Гаити. Также мы продолжаем сотрудничество с торговыми партнерами в КНР и на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, ОАЭ). Серьезное место у нас также занимают страны СНГ – их доля находится примерно в паритете с Китаем. В планах компании – дальнейшее расширение географии присутствия, освоение новых каналов продаж и вывод на зарубежные рынки дополнительных ассортиментных позиций.

Руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей Терехин также считает, что необходимо увеличивать ассортимент. Можно, например, поставлять не просто куриные лапы, а лапы высокой степени очистки. Тогда выше будет заинтересованность в нас и выше добавленная стоимость у российского бизнеса. Кроме того, в Китае востребованы экзотические продукты, которыми многие страны не занимаются, например коленный хрящ. Тем не менее, на 100% ставку только на КНР делать нельзя.

– Мы входили на рынок, можно сказать, в тепличных условиях. Но сегодня политика Китая изменилась. Страна начала наращивать собственное производство, и конкурировать на волатильном рынке сложно. Нужно смотреть на такие регионы, как Япония, Южная Корея, Саудовская Аравия – в этих странах местное производство никогда не будет достигать уровня внутреннего потребления и при этом там готовы платить высокую цену за мясо птицы, – уверен Терехин. – Другое направление – Африка с населением более миллиарда, в частности большой рынок ее южных регионов, но развитию туда экспорта препятствуют высокие тарифные барьеры.

Открытие новых рынков является главным вопросом и для свиноводства, заверяет генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, отрасль оказалась в необычной ситуации. Растет внутреннее производство свинины – Россия достигла 100-%-ной самообеспеченности еще в прошлом году. В текущем отмечен прирост порядка 10% – почти 0,5 млн тонн в живом весе, 400 тысяч тонн – в убойном. Идет системное снижение цен, они уже являются одними из самых низких в мире, в то время как на международном рынке из-за вспышек африканской чумы свиней в Юго-Восточной Азии и Китае прежде всего свинина дорожает.

– Экспорт свинины в уходящем году рос хорошими темпами, т.к. сработали открытые в 2019 году рынки Вьетнама и Гонконга. Фундаментальным остается китайский рынок – 50% всего мирового экспорта. Не питаем иллюзии, что так будет всегда. Свиноводство в Китае восстанавливается фантастическими темпами. Пока идет этот процесс, лет пять, нам еще можно будет пользоваться возможностью поставок в Поднебесную. Надо удержать рубежи, конкуренция растет. И все же главный риск для российского свиноводства в том, что 90% общего объема экспорта приходится всего на 4 страны. Необходимо работать над расширением географии продаж. И это вполне достижимо: себестоимость у эффективных российских компаний на одном уровне с ведущими мировыми производителями, мы конкурентоспособны, – резюмировал глава отраслевого сообщества свиноводов.

Что касается мяса КРС, то российский экспортный потенциал в ближайшей перспективе в основном связан с продажами премиального продукта, считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. По его прогнозам, производство говядины в России будет устойчиво увеличиваться, при этом рост потребления – замедляться.

– Экспорт говядины – не драйвер российского экспорта, т.к. отрасль серьезно отстает от инфраструктурной и технологической модернизации от свиноводства и птицеводства. Даже несмотря на меры господдержки. Это направление не стало тем сектором, который привлекает инвесторов средней и крупной руки. Производство практически стагнирует: за пять лет выросло всего на 3%, что в абсолютных цифрах очень незначительно. Основная проблема – низкая рентабельность, отсутствие оборотных средств не позволяет модернизировать мощности. Перспективы вижу в торговле премиальной говядины – как ни парадоксально, в России с 2014 по 2020 год ее потребление выросло в 8 раз, – отмечает Юшин. – Говядина в мире дорожает. В нее мало кто вкладывается, она требует определенных природных ресурсов, климатических, финансовых и огромное количество времени. У нас преимущество перед США и Канадой – мы не используем гормоны роста, что важно для Китая, на долю которого приходится около 20% мирового потребления. И будет закупать больше, как и Юго-Восточная Азия. Этому способствует развитие туризма: путешественники привозят культуру питания других народов к себе на родину.

Большой потенциал имеется и у баранины, рынок которой в России только зарождается, уверен исполнительный директор «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. При развитии отрасли, по его мнению, необходимо думать о кормах и переработке шкуры, а к продвижению баранины подходить творчески.

Группа «Дамате», реализующая один из первых в стране проектов по индустриальному производству баранины, в 2021 году будет готова предложить на рынок около 15 тысяч тонн баранины в широком ассортименте разделки – при условии работы в одну смену, и ставит перед собой ориентир, что порядка 10-15% производимой продукции будет экспортоориентированной, сообщает заместитель генерального директора по региональному развитию и взаимодействию с госорганами компании Андрей Григоращенко.

– Отрасль имеет очень низкий уровень индустриализации, присутствует в основном мелкий сегмент. Рынок баранины недооценен. На экспорт необходимо предлагать продукты глубокой переработки, а не «живка», – считает эксперт.

Поделись маржою своей!

Постановлением Правительства от 10 декабря 2020 года экспортная пошлина на семена подсолнечника и рапса повышена до 30% от таможенной стоимости вывозимой продукции, её нижняя планка устанавливается на уровне 165 евро за 1000 кг. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы Таможенного союза. Ранее экспортные пошлины на эти виды товаров составляли 6,5% от таможенной стоимости. Такая мера вводится на период с 9 января по 30 июня 2021 года и призвана снизить объёмы экспорта, сдержать рост цен на подсолнечник, рапс и продукты их переработки, переориентировать участников рынка с вывоза сельскохозяйственного сырья на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.

Такое решение поддерживает исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев:

– В развитии экспорта масложировой продукции главным ограничительным фактором является сырьевая база. И вопрос ограничения экспорта сырья – то, что мы можем отрегулировать самостоятельно. Спасибо Минсельхозу за поддержку при введении экспортной пошлины на подсолнечник и рапс. Требуются системные долгосрочные меры с сырьем. Если этот вопрос отработаем, будет хорошая цена по шротам, доступная для животноводов, сможем предлагать интересную цену на внутреннем рынке. Требуется более справедливое распределение маржи: чтобы сельхозпроизводитель зарабатывал не 300%, как сегодня, а хотя бы 250, и дал заработать переработке.

При этом Михаил Мальцев обещает, что к 2024 году поставленная задача в увеличении экспортных отгрузок до 6,2 млрд долларов будет выполнена.

Директор ГК «Содружество» Александр Шендерюк-Жидков считает, что значительным преимуществом российской продукции является экологичность, которая дает возможность продавать с премией. Например, по его словам, уже сейчас Россия является одним из крупнейших мировых производителей сои без ГМО, а цена соевых бобов самая высокая в мире:

– При таком дорогом сырье не сможем иметь дешевого шрота. В прошлом году Россия миллион тонн соевых бобов экспортировала, соевый рынок самый интегрированный – нулевые пошлины. Китай огромными партиями вывозит. И если не защищать сою от экспорта, завтра китайцы все вывезут. В России 180 млрд рублей вложено за последние годы в переработку сои, строятся еще четыре завода, которые повысят объемы переработки с 1,5 млн до 2 млн тонн. А, для сравнения, Китай сейчас одномоментно строит мощности на 5 млн тонн.

Директор «Содружества» считает, что не раскрыт потенциал подсолнечника – у компании есть технология производства шрота с соответствующими характеристиками, который при невысокой цене способен достичь нужного эффекта при кормлении. Да и вообще Александр Шендерюк-Жидков уверен, что дорогие корма еще не означают, что будет дорогой продукт. Важна эффективность кормления животных.

Независимый эксперт отрасли Илья Ильюшин делится мнением, что перспективным экспортным продуктом для России является рапсовое масло, это довольно специфичный товар и его отгрузки пока невелики, но у него есть потенциал на азиатских рынках. По его словам, подсолнечное масло не является драйвером мирового рынка, полтора года назад его цена была близка к пальмовому и соевому. А нынешний шоковый год продемонстрировал рост цены на подсолнечное масло, некоторые страны ушли с рынка, не стали покупать – Китай, Индия. В дальнейшем пойдет снижение потребительского спроса.

Молочные реки, сладкие берега

Большие надежды молочной отрасли в 2021 году связаны с сухой сывороткой: это обусловлено ростом внутреннего производства сыров и творога и открытием зарубежных рынков, таких как Китай, Алжир, ряд стран Ближнего Востока, говорит генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов. Он напоминает, что недавно отгружена первая партия молочной сыворотки в Китай, и на этом рынке есть «очень хороший потенциал», а падение курса рубля способствовало росту отрасли на 20% по итогам года.

– Экспорт за последние годы стал одним из драйверов развития всего АПК, способствуя как росту объемов внутреннего производства, так и повышению конкурентоспособности, эффективности производства российской продукции. Молочная отрасль в 2020 году существенно нарастила объемы экспортных поставок и сохранила потенциал для последующего роста. Расширяется география экспорта, трансформируется структура отгрузок в пользу продукции с более высокой добавленной стоимостью. Все это, несомненно, является результатом совместной плодотворной работы как производителей продукции, так и контрольно-надзорных органов, органов государственной власти. Дальнейшее развитие и совершенствование инструментов государственной поддержки позволит приумножить достигнутые результаты и обеспечит расширение присутствия российской продукции на мировом рынке.

Помимо КНР значительные объемы молочной продукции импортируют государства Персидского залива, где требовательный потребитель, но большой объем, также нужно не забывать про африканские рынки, где могли бы быть востребованы продукты из молочно-растительных жиров, подчеркивает генеральный директор «Стреда консалтинг» Алексей Груздев.

Что касается кондитерской отрасли, то из порядка 4,5 тысячи кондитерских компаний лишь 60-70 из них активно занимаются экспортом, однако в 2020 году, несмотря на все связанные с пандемией сложности, количество экспортеров кондитерских изделий начало увеличиваться.

– В 2021 году благодаря разработке концепции продвижения и экспортным гидам мы сможем вовлечь в процесс экспорта еще большее количество производителей, – надеется исполнительный директор Ассоциации «Асконд» Вячеслав Лашманкин.

Искусственное мясо? Это не сексуально!

Еще один интересный для России экспортоориентированный сегмент – альтернативные продукты, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Например, «искусственное мясо». С одной стороны, это направление – дополнительный потребитель растительного сырья для переработки. С другой – способ борьбы с голодом в мире, возможность экспортировать в развивающиеся страны, где низкий уровень дохода населения и потенциально высокий спрос. Плюс это становится модным среди молодежи у нас в стране и в развитых странах как тренд здорового питания. Полезность «искусственного мяса», по мнению эксперта, весьма сомнительна, ведь помимо растительного сырья, все эрзац-продукты содержат химические смеси, имитирующие вкус.

– «Растительное мясо» – это заменитель основного продукта. Старшее поколение, думаю, будет ориентироваться на качество питания, – делится мнением Эдуард Зернин. – Базовый продукт становится премиальным, как и живое общение. Тем не менее, перспективы у альтернативных товаров есть.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также считает, что «растительное мясо» – это в большей степени маркетинговая, хайповая история:

– С чего это все должны перейти на смесь гороха с крахмалом? «Растительное мясо» – это не сексуально. Да и вообще оксюморон, по факту это растительная продукция, имитирующая мясо. Следует регламентировать использование термина. И если говорить о трендах, то возвращение к корням, к натуральности продуктов – это еще более модное течение. Уверен, угрозы для мясной отрасли нет. В ближайшие годы спрос на мясо должен вырасти на 100 млн тонн. Представляете, сколько гороха надо вырастить, чтобы заменить мясо?!

Эксперты припомнили, как в девяностые годы рекламировались растворимые соки «Юпи» и «Зуко», масло «Рама», а спустя пару лет отмечался всплеск гастритов. Время покажет, как новый сегмент рынка будет развиваться. Возможно, окажется краткосрочным модным периодом.

Резюмируя все вышесказанное, следует сказать, что в целом большинство игроков рынка смотрят оптимистично на развитие показателей российского агроэкспорта в следующем году, при условии расширения географии и снятия тарифных барьеров.

Ольга ГРЕЧИШНИКОВА

Очень удручает, что как таковая не звучит индейководческая отрасль после Ванеева, который ее активно строил и развивал. А ведь рынок при нем показывал огромный рост! Понятно, что монополистам, получившим его долю, видимо, это не интересно…

Самое обидное-это то, что мы -простые потребители остались без доступного и качественного продукта.Вы обратили внимание, какие сейчас цены на индюшатину новых хозяев производства Евродона? Далеко не каждая семья теперь сможет себе это позволить.А раньше ведь совсем иначе было… Грустно.